城市內澇,聽武漢大學治水專家怎么說?

編輯:武漢大學 時間:2020-07-17 14:42

這次的極端天氣到底有多可怕?

此次“極端降水”,主要是由于西太平洋副熱帶高壓長時間持續偏強、位置偏西,從南海和西太平洋帶來了大量的暖濕水汽,與北方南下的冷空氣交匯,在該區域來回擺動,引起長時間強降雨;同時,南亞季風又給影響該區域的濕潤氣流助了一臂之力。此外,去年11月以來形成的弱厄爾尼諾事件,對我國天氣的影響尚未結束,目前有利于雨帶維持在西南東部至長江中下游、江淮、黃淮南部一帶。

多輪強降水疊加,為防汛帶來諸多考驗。

本輪長江梅雨帶的形成示意圖(供圖:陳杰)

“城市病”誘發了暴雨致災?

城市暴雨致災除了大尺度大氣環流影響,城市下墊面條件變化,如大型都市的“雨島效應”和城市硬化陸面的“致澇效應”,也是暴雨致災的兩個重要因素。

高樓林立的大型都市,會影響到降雨帶的移動和局地降水條件形成,導致城市區域出現降雨量集中的“城市雨島”現象。城市不透水的硬化陸面不僅會減少下滲雨量、增加地表徑流量,而且地表徑流的匯流速度更快。因此,城市下墊面變化對降水過程和徑流匯集過程都有一定的影響,更容易積水致澇。

雨水口數量不足?城市規劃建設不應“甩鍋”!

雨水口堵塞,危害有多大?

地下管道的泄流能力無法充分發揮,這是引發城市洪澇的原因之一。基于武漢大學調研和水槽試驗,發現當來流水深為30cm時,雨篦子或側支管堵塞50%時雨水口泄流能力將減小2/3。

不同堵塞程度下雨水口泄流能力的比較(供圖:夏軍強)

緩解內澇的良方來了

城市水系統5.0版本重磅來襲!

治理城市內澇雖難,卻并非無解。武漢城市化的快速發展對局地暴雨量和暴雨歷時有一定的影響,城市排水管網覆蓋率、設施排澇能力偏低,由此形成了一些明顯的易漬區域。

為此,武漢大學夏軍院士提出了城市水系統5.0版本,其核心理念是城市防洪與環境治理與區域和流域水系統結合與統籌,指出統籌城市“降雨-徑流-排澇-水網”全過程的系統治理,加快推進大(城市與外江)-中(排澇管網與水網)-小(小區海綿措施)多尺度耦合的海綿城市建設成為破解武漢暴雨致澇的有效手段。那么,基于城市水系統5.0版本理念,武漢大學治水團隊有哪些良方呢?

城市水系統5.0版本(供圖:夏軍)

劃重點——基于“滲滯蓄凈用排”的海綿城市

城市化道路和建筑等“灰色”設施增加了城市不透水面,導致降雨入滲減少、地表徑流增大、地表徑流匯集加速,常常形成內澇積水。如果城市地表像海綿一樣,下雨時能吸水、滲水、蓄水、凈水,需要時又能將蓄存的水釋放出來加以利用,無疑將有助于城市內澇和水環境污染等問題的解決。

事實上,這樣的功能,正在武漢等城市逐步實現。在居民小區、在公建片區、在道路、在建筑物屋頂等區域,采用諸如雨水花園、植草溝、下滲溝、人工濕地、透水鋪裝、綠色屋頂等小規模、分散多樣的海綿城市綠色基礎設施,減少城市不透水面、增加可滲透能蓄滯的設施,從降雨徑流的源頭實現徑流總量控制、削減洪峰和面源污染、減少溢流污染控制等多重目標。

海綿城市綠色基礎設施:雨水花園(供圖:曹利勇)

海綿城市綠色基礎設施的建設面積對城市雨洪的控制效果如何呢?下圖給出了答案

針對“城市看海”和“城市黑臭水體”等城市病,海綿城市建設水系統科學湖北省重點實驗室以“源頭減排-過程控制-系統治理”為指導思想,以城市水系統5.0為理論基礎,以科技創新為引領,通過建設跨學科研究和“政、產、學、研、用”協同研究組,形成針對海綿城市建設相關的熱點水問題的政府引導、高校科研院所、產業應用部門快速響應的創新機制,成為支撐海綿城市建設科技創新、科技研發、先進技術推廣與應用和人才培養的平臺與紐帶。

劃重點——基于圖像識別的城市內澇監測預警系統

內澇監測站點建設成本高、受周圍環境因素制約大,導致目前缺乏足夠的內澇監測歷史數據,無法對未來的內澇情況做出準確的預報預警。

武漢大學治水團隊運用圖像識別和深度學習算法,將城市治安和交通部門現有的大量視頻監控器的圖像數據識別為內澇水位數據,結合氣象部門的降雨預報,建立了一套能夠實時監測路面積水狀況的監測預警系統,有望為市民提供更便利的出行線路解決方案。

![]()

視頻監控器的圖像數據識別(供圖:劉攀 程磊)

劃重點——基于受淹對象失穩機制的洪災風險評估

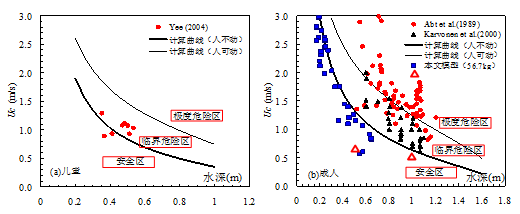

以往國內外洪災評估方法僅考慮水深的影響,認為水深在0.5m以內行人是安全的,沒有考慮洪水中受淹對象(行人與車輛)失穩的動力學機制。為此,提出了基于力學過程的洪水中人體穩定性計算方法,給出小孩與大人在不同水深下的被洪水沖走的臨界流速。

研究發現需要區別大人與小孩:在相同水深0.5m時,小孩的起動流速為0.8m/s,大人則需要1.3m/s。

小孩與大人在不同水深下的被洪水沖走的臨界流速

未來洪水,發展情勢何如?

流域性大洪水和城市內澇已經成為困擾我國經濟發展的重要“瓶頸”,隨著湖塘面積銳減等帶來的城市蓄洪能力不足,未來洪水情勢會有怎樣變化呢?

結合目前國際上最新的氣候模式集合,基于天氣-水文過程發生技術,武漢大學治水團隊給出了最新預測:如果人類保持現有的溫室氣體排放速率,本世紀末我國主要流域的洪水風險可能顯著升高,部分流域的洪峰流量甚至增高30%,若不采取減排措施,未來的水災害風險將進一步加劇。

全城防汛一盤棋科學調度

防汛人員不舍晝夜守護家園

英雄的人民

一定會守好這座英雄的城市